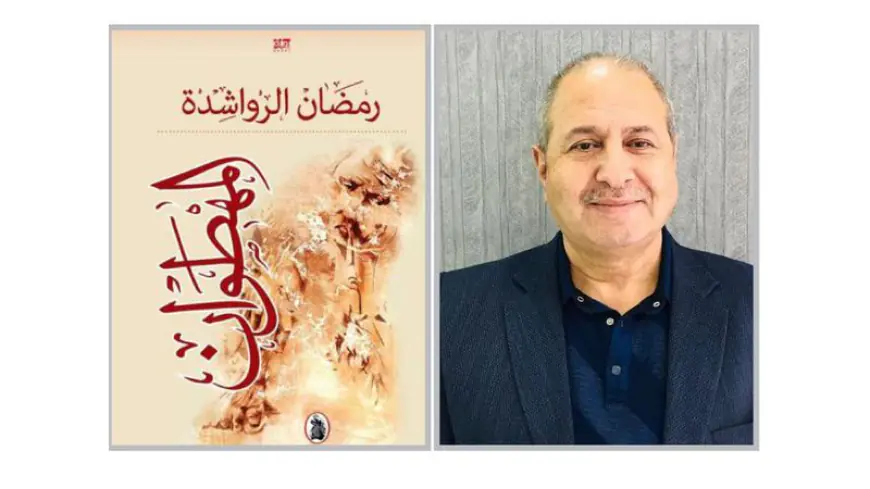

دهشة المكان وهواجس الجنوب في سرديات رمضان الرواشدة – قراءة د. عبدالمهدي القطامين

تجليات المكان في اعمال رمضان الرواشدة الروائية

د.عبدالمهدي القطامين

شكل المكان أهمية متنامية في اعمال الروائي رمضان الرواشدة فيه تشكلت معالم عالمه الروائي وفيه طوع حكاية التاريخ في سردية تلبست أبطال رواياته مشكلة منهم رموزا انغمسوا في المكان تاثرا وتأثيرا ولعل الشوبك كانت بكل ملامحها تظهر في اعمال رمضان فهو ابن تلك الجغرافيا المسكون بهواجس الجنوب المثقل بهمومه وتاريخه أيضا .

ولعلني اذ ابحث فيها تداعيات وتجليات المكان اكاد المح ان لكل مكان روح تنبعث وتسمو وتحلق وان لكل مكان جسد وروح مثلما هو الإنسان تماما وان كانت روح الإنسان في علم ربي فإن المكان بكل تضاريسه وهاده وشعابه وشواهقه هو تماما مثل الجسد بكل أعضائه الا ان روح المكان هي كل الأحداث التي مرت على هذه الجغرافيا ومتحت من عمقها موروثا وعادات وتقاليد وفكر وسياسة وثقافة فالروح المكانية هنا هي كل هذا ممزوجا بتوثيق.

وقد يكون التوثيق تأريخا أو ادبا أو فكرا يمزج بين الزمان والمكان وهنا مربط الفرس كما قالت العرب وبيت القصيد أيضا الذي تبدى بوضوح في كل أعمال رمضان الرواشده منذ الحمراوي وحتى حكي القرايا فماذا كان ينشد رمضان من كل هذا توقفت عند السؤال كثيرا وقرأت ما تيسر من اعماله فوجدته مسكونا بهاجس الجنوب وجنوب الجنوب حيث كانت الشوبك تطل بكل تاريخها وارثها وموروثها الحضاري ولم يتوقف رمضان كثيرا عند التاريخ المكتوب كصفحة باردة في سجل مكان ظل ينزف طويلا ككل جنوب تحاصره الجهات الثلاث فلقد صنع رمضان شخصياته المتلازمة مع المكان حيث حداء الحصادين وحكايات النساء المقاومات وهدهة الصغار ليناموا ولو على جوع واغاني الحراثين المتعبين وتوقهم للحياة حتى وان كانت دروبها مفازات مهلكة.

لقد ظلت الرواية العربية تعاني من سكون الحياة ورتابتها فالحياة العربية بكل مركباتها ما زالت سكونية، خالية من النزعة العقلانية، تنتصر للجماعية على حساب الفردانية. وكل هذه مضادات للحداثة الحياتية والروائية بطبيعة الحال وهذا هو ما يفسر ظهور واقعيات جديدة على إيقاع سطوة الوعي الفردي الذي كُتبت به روايات الجيل الجديد من الروائيين الاردنيين والعرب .

ضمن المفاهيمية التي اسلفت يمكن لنا ان نحدد مدخلا مناسبا لقراءة منتج الروائي رمضان الرواشدة منذ نشر روايته الاولى الحمراوي فهي رواية حداثية بكل ما في الكلمة من معنى حداثة بنيوية وحداثة زمكانية واللافت في مجمل اعمال رمضان امران هما الزمان والمكان وارتباط الشخوص الوجداني بين هذين المفهومين في صيغة سؤال كبير يبرز في ثنايا النص …هل الراوي هو الكاتب نفسه بمعنى ان الاعمال تلك اعمال تقترب من السيرة الذاتية للروائي ذلك ما ينفيه ونفاه الراوي الكاتب فيما يؤكد بعض من قرأ تلك الاعمال قراءة نقدية يكاد يلمح الراوي بلحمه وشحمه ولكن في ادغام لضرورات الدراما الروائية ذلك على الاقل ما لمحته شخصيا في مجمل اعماله من الحمراوي مرورا ب النهر لن يفصلني عنك وجنوبي ثم المهطوان التي يبرز فيها بوضوح ثنائية الحب والهويةوقد كان ثمة مفارقة تلوح هنا وهناك في اعماله الروائية هي ان تلك الاعمال تتكىء على شخوص نراهم في الواقع نصادفهم كل يوم في الدراسة والعمل وفي النظر البعيد نحو مستقبل ملامح وحدته اكبر من ملامح تفرقه على الرغم من مرارة الواقع وبهذا فأن الراوي الذي تلبس النص في الكثير من الاحيان هو راو لا يراوح بين التفاؤل والتشاؤم كاميل حبيبي في رواية المتشائل لكنه راو ينحاز الى الامل ما استطاع اليه سبيلا وقد لمست مثل هذا في جل ما نشر من اعمال رمضان روائية .

رواية المهطوان هي رواية تقول الكثير في نص قليل متشظي فالسرد فيها موجز مختصر مكثف لكنه يلقي الضوء الكاشف المبهر على الحدث ثم ينسحب تاركا للقاريء ان يتخيل ولا شك لدي ان اشراك القاريء في السرد النصي هي لعبة روائية جميلة فالقاريء لم يعد طالبا في قاعة صفية يكتفي بما يلقن بل اصبح لاعبا حقيقيا في المتن يطمح ويتذمر وينتقد واحيانا يعلن العصيان على المؤلف الراوي نفسه.في سيرة المهطوان الفتى الجنوبي الكركي الذي ينتقل من الكرك الى صويلح في رحلة البحث عن العلم مثل الاف الطلبة الذين خاضوا مسافات ظامئة متعبة لكن الجامعة التي كانت تشكل حلما لفتية الجنوب القادمين محملين باوجاعهم وتعب اهلهم وشظف عيشهم باتت تشكل للجنوبيين صدمة حضارية بكل ما في الكلمة من معنى ،، منهم من انطلق في البيئة الجديدة مسايرا لشروطها ومنهم من اغلق ابوابه مكتفيا من الغنيمة بالإياب المهطوان الجنوبي يعشق سلمى الفلسطينية المسيحية وهنا يبدا تركيب اللعبة المعقدة لعبة الحب المستحيل المحكوم عليه بالموت وربما هنا ربط رمضان الروائي خيله فهذه التركيبة المعقدة للحبيبة تشكل عقدة النص وتوجهاته وميوله فمهما كان الحب مستحيلا فأن روابطه تظل قوية هذا الخيط الرفيع من الحب هو مؤشر على الحب الاكبر وعلى العلاقة الوتينية بين الاردن وفلسطين تلك العلاقة التي تمتد ولا تنقطع وتتمدد ولا تتحجم على الرغم من كل ما يريده الاعداء من فصل وقطع لحالة وجدانية متأصلةيتكيء الراوي على القصص الشعبية والميثولوجيا احيانا في اعطاء البعد الرمزي لأبطال رواياته اذ يروي جمع القرية المحتشد اثناء اخراج الافعى من بطن المهطوان ان الشيخ صاحب الكرامات الذي سيداوي المهطوان يبلغ من العمر الفا واربعمائة سنة بما في هذا البعد الزمني من اسطورة ارادها الكاتب لاضفاء البعد المكاني للقرية او للوطن كله .رواية “المهطوان” تجسّد وحدة الدم والمصير بين الأردن وفلسطين، التي يمثلها بطلا الرواية عودة وسلمى، وهي تتضمن تقنيات متعددة في السرد، مثل صوت القرين والقدرة على الاسترجاع وتوظيف التراث الشعبي الأردني، وطقوس تراثية استطاع العمل إحياءها، كما عكست مخاضات فكرية وسياسية عاشها الأردن في ثمانينيات القرن الماضي.

“المهطوان” تنتمي إلى تيار الوعي وتتميز بالاقتصاد اللغوي وشاعرية اللغة، وتوظيفها تقنيات السرد الحديثة، وتخليقها لشخصيات تمزج بين الواقع والفانتازيا ضمن فضاءات أسطورية، واحتوت على ثلاثة عشر نصاً شعرياً للكاتب بالإضافة إلى احتوائها مقاطع شعرية لكتّاب آخرين، كما أنها تمثل رواية البطل الفرد ما يفرض المونولوغ الداخلي على السرد، ويمكن تسميتها بالمونودراما الروائية التي تأخذ القارئ إلى عالم أكثر عمقاً وعدالة كما يقول الناقد” رجب أبو سرية” .

الرواية عند رمضان الروائي (والراوي الذي هو الأنا أو الذات) لا تقول كل ما عندها، بل إن بطلها يتعمد أن يبقي الرؤية مفتوحة على أكثر من احتمال، وحين تنحاز الرواية في مقاطع عدة للنص الشعري، فإن الراوي يريد أن يؤكد حميمية القضية التي يتبناها.

في آخر أعمال رمضان الروائية “حكي القرايا” ثمة ملامح واضحة لصراع الانسان ابن القرى مع المكان وعلى المكان وتلك الفجوة الكبرى الماثلة بين أبناء القرايا وأبناء السرايا بكل ما تعنيه تلك السرايا من بطش وجبروت وتجبر

خاصة مع بدء مخاضات التذمر التي سادت البلاد أثر محاولات الدولة العثمانية طمس معالم الهوية القومية والوطنية لأبناء القرى البعيدة عن حواضر المدن الكبرى .

يتكئ الراوي على المروي الشفوي المتداول لكنه اي الراوي يبتعد في سرده ونصه عن التأريخ المباشر فهو لا يؤرخ لكنه يوظف بعض مفردات التاريخ في سياق نمو العمل الروائي المحبوك ليشير الى ما يريد الراوي ان ينطقه نصه” لكنه لا يريد لنصه أن يفهم بأنه يؤرخ على نحو رسمي لذلك التاريخ، فيعمد إلى نفيه بشكل موارب مرة، وبشكل صريح مرة أخرى، حيث يثبت في مفتتح الرواية “تنويها ضروريا” يؤكد فيه أنها “لا تؤرخ الأحداث ولا تتناول التاريخ بصورة متسلسلة، لكن بعض أحداثها تتقاطع مع المروي الجنوبي “

ثم يؤكد الرواشدة على الإهداء إلى أمه التي كانت أول من استمع “إلى قصصها الغرائبية والعجيبة التي كانت تسردها على شكل حكايات”، وهي أيضا أول من علمته “السرد المبهر المغلف بالتشويق”.

تناقش الرواية حدثا تاريخيا مفصليا في تاريخ الأردنيين يعود إلى ما قبل تشكل دولتهم الحديثة ليدون ارهاصات التمرد والثورة ردا على حملة القائد المصري إبراهيم باشا على الكرك في جنوبي الأردن، حيث كان هدف الجيش المصري إخضاع عشائر قلعة الشوبك بأي ثمن وأخذ الضرائب وتجنيد الشباب في جيش محمد علي باشا والي مصر حينها ليحاربوا مع جنده في حروبه على العثمانيين وتتّوج الأحداث بعد جيل من ذلك بثورة الشوبك الشهيرة التي اندلعت احتجاجا على محاولة جنود الدولة العثمانية تسخير نساء الشوبك لنقل الماء للجنود.

قلعة الشوبك كمكان مثلت رمزا لصمود اهالي المنطقة في وجه حملات الطاعة التي ينفذها جند الدولة العثمانية ” وثمة خطان دراميان في سير الرواية، الأول خط الصراع مع السلطات العثمانية وتفرعاتها التركية والمصرية والتي غالبا ما تكون سلطة قهرية غاشمة، وخط الصراع الثاني يؤرخ للتجاذب بين العشائر المستقرة في القلعة ومحيطها وبين مجموعات السلب وقطاع الطرق الخارجين على القانون والأعراف العشائرية”.

ولعل أبرز ما يميز رواية “حكي القرايا” هو التركيز على بعد حكايا المنطوق الشعبي أي التاريخ بعيون الناس، حيث استعان الرواشدة بالروايات الشفوية والحكايات الشعبية في الجنوب الأردني لبناء روايته وهذا يمثل تحولًا مهمًا في أسلوب الرواشدة، حيث انتقل من الانشغال بالقضايا المعاصرة إلى استكشاف الجذور التاريخية للهوية الأردنية .

وقد استطاع الرواشدة أن يجمع بين البساطة والعمق، حيث استخدم لغة يومية قريبة من اللهجات المحلية في الجنوب الأردني، مما أضفى على الرواية طابعًا واقعيا فيه تلوح معالم السرد الشعبي والموروث القادم تواترا عبر حكايات الأجيال المتعاقبة.

اخيرا اخذتني الحيرة في كيفية تشكل الجنوب والشوبك تحديدا في أعمال رمضان هل يكفي ان يكون بعض او احد أبطال رواياته منحدرا من الشوبك يروي معاناة الناس مع المكان والزمان وهل ما يتشح به أبطال تلك الاعمال من صفات تحمل كلها ذات الوشم الجنوبي الذي حمله تيسير السبول في انت منذ اليوم

وإنني لأرى ان كل ملامح الجنوب واحدة وكل تقاسيم وجوههم تتشابه إلى حد التطابق فثمة مسافات ظامئة يقطعونها كل يوم بحثا عن الحياة وهنا تنبع دهشة المكان التي تحملهم بعيدا حتى وهم في قلب المدينة ثمة متسع للتخيل البعيد الذي يأخذهم بأرواح هائمة إلى امكنة تتسع وتختصر الكون كله .